電子装備強化

折角の三連休なのに、雪は降るは、風は強いはで、早々と釣行計画は中止となりました。この機会に電子装備を中心に船の改良を進めることにしました。ここのところ、魚探の電池不足で、魚探が消えることが頻発していたので、まずは電池強化からです。

魚探用電池設置

前回の釣行記でもちょっと書いたように、今回振動子を強化したところ、どうも電池の容量が不足しているようです。魚探だけ別電源にしてみても、電池が途中でなくなります。

カタログでは、私の魚探(lowrance Elite 5 or 7 ti)の消費電力は12W(13.8V電源で0.9A)です。この消費電力なら、3つを同時に繋いでも、36W、つまり12Vだと3A程度なので、12V12Ah(10時間率)の電池であれば、40時間以上持つはずです。でも、なぜか5時間ほどで電池切れになってしまうのです。

と書きましたが、ここは大間違いですね。Longは10時間率表示なので、12Ahだと、10分の一の1.2Aを10時間ですから、3Aだと5時間で当然ですね。3.5馬力さんのご指摘で気づきました。10で割るの忘れてた(笑)

3.5馬力さんご指摘ありがとうございました。

確かに、この電池には、他にNMEA2000経由でPoint1、Fuel Data Manager、Tohatsu エンジンデータがつながっているので、これらも電池を消耗していそうです。しかし、それにしても消費が激しすぎます。

そこで考えられるのが、振動子です。今回振動子を500Wのものから1kWのものに変更しました。このWは音の出力のWなので、消費電力とは違いますが、やはり音の強さが倍になったからには、消費電力も増えているはずです。魚探の振動子がどの程度消費電力を食うのかは分かりませんが、ともかく現状の12Ah電池では5時間程度しか持たないので、倍の容量の電池が必要と思われます。そこで、電池を注文することにしました。

ということで、振動子のせいでは無さそうです。振動子って、どの程度電力使うのでしょうね。どこを調べても出てきませんでした。

今回注文したのは下の電池です。50Ahのものを買うことも考えたのですが、どうも欠品中のようで、一月末まで手に入りそうにありません。とりあえず、24Ahあれば、一回の釣行には十分のはずなので、この26Ahの電池を購入することにしました。これはコンソール下に入れて使う予定です。

振動子が電力を食うとすれば、やはり50Ahを買うべきだったか・・・ちょっと心配(笑)

ちなみに、色々調べてみると、今回購入したLongのWP26-12NEは、

20時間率 ( 1.3A放電で10.50Vまで出力) 26Ah

10時間率 ( 2.47A放電で10.50Vまで出力) 24.7Ah

5時間率 ( 4.42A放電で10.20Vまで出力) 22.1Ah

1C ( 26A放電で9.60Vまで出力) 14.73Ah

3C ( 78A放電で9.60Vまで出力) 10.4Ahということのようです。現在の3台の魚探を足すと2.5A位だから、10時間はもちそうですが・・・・

前回20Ahの電池(Long WP20-12)を購入したときは、値段に負けて安い通常タイプを購入したのですが、私のミスで二度も完全放電させてしまったので、相当電池を弱らせてしまったようです。そこで、今回は放電に強いNEタイプを買ってみることにしました。

電池が到着したので、設置工事です。

今回の電池は、上の写真のコンソール下、今救命浮輪が入っている場所に設置することにしました。

その場所は、ちょうど電池が入る幅だけあいています。

ここにクッションゴムを敷き、電池を載せました。この部分は海上でジャンプのときに上下するので、電池が飛ばないよう、両面テープで貼り付けました。

この電池から、電動リール用の端子も引き出します。電動ジギング用の竿を使うときは、この端子から電気を取る予定です。

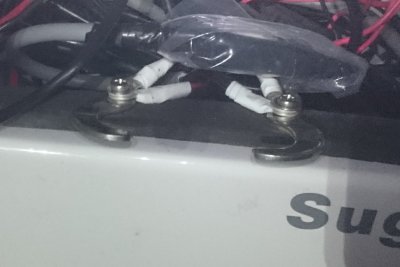

この接続端子の金具、なんだか分かりますか? 実は下の製品の部品です。

この写真のものとは少し違いますが、きむさんの使っていたフィッシュグリップが壊れたので、それを分解して保存しておいた爪の部分の金具です。ステンレスなので、こんなときに便利に使えます。

さて、これで魚探は一日動いてくれるでしょうか。この改造の結果、私の電子装備は以下のようになりました。魚探が3つ、電池は4つも載っています。

電池チェック

今回電池が弱っている可能性もあったので、電池のチェックをしてみました。電池チェックには、以前購入した下の電池チェッカーを使いましたが、この機械では容量が減っているかどうかを直接見ることができません。

下のテスターであれば、電池容量のチェックも出来るようです。こちらを買うべきでした。

とりあえず、ボートに載せてある電池と、自宅にあるまだ使えそうな電池を全部チェックしてみることにしました。

| 電池名 | 容量(Ah) | 電圧(V) | 抵抗値(mΩ) | CCA値 |

| Voyagar M24MF(新) | 80Ah(20h) | 13.01 | 3.71 | 808.3 |

| Voyagar M24MF(古) | 80Ah(20h) | 12.98 | 4.78 | 623.4 |

| SEAKING 90A-XY | 90Ah(20h) | 13.69 | 48.68 | 71.87 |

| Long WP26-12NE | 26Ah(10h) | 13.25 | 10.39 | 301.1 |

| Long WP20-12 | 20Ah(10h) | 12.9 | 11.35 | 256.9 |

| Long WP12-12 | 12Ah(10h) | 12.75 | 11.17 | 251.0 |

| Long WP1236W (1) | 9Ah(10h) | 12.88 | 17.28 | 167.0 |

| Long WP1236W (2) | 9Ah(10h) | 12.88 | 16.58 | 174.8 |

| G&Yu Next+ 60B20R | 34Ah(5h) | 12.42 | 13.37 | 192.3 |

バッテリーの容量は会社によって20時間率、10時間率、5時間率と表示がバラバラなので、ちょっと比較が難しいのですが、古くなったと思って交換したVoyagar M24MFが、意外と劣化していないように見えます。さすがに昔から使っているLong WP1236Wは両方ともかなり劣化はしているようですが、エンジンに繋がっているG&Yu Next+ 60B20Rの値もかなり悪いのがちょっと気になります。まあ、このバッテリーだけは自動車用なので、比較はできませんが。

SEAKING 90A-XYはやはり死んでるようですね。抵抗値もCCA値も全く駄目でした。

今回買ったバッテリー(Long WP26-12NE)の抵抗値やCCA値がイマイチなのは、多分電動リール用ステンレス部分に繋いで測っているためだと思います。電圧は高いので、多分大丈夫でしょう。

魚探設置

123tomboyのコンソールの魚探は、lowranceのElite 7 ti と、Elite 4 Chirpです。この2台、以前はオリジナルの架台に乗せて使っていたのですが、ハンドルと干渉して使い勝手がイマイチでした。

そこで、RAM架台を導入し、もう少し上にセットすることにしました。購入したRAM架台はこれです。二台とも、このRAM架台で取り付けることにしました。

この結果、両魚探がハンドルの上に出て、使いやすくなりました。ちなみに、当初はハンドルを小さくすることも考えたのですが、船舶用のハンドルは最低でも直径30センチで、それより小さいのは売っていませんでした。やはりこのサイズが無いと、ハンドルが回せないのでしょうね。

生簀のコーキング

電子機器ではありませんが、生簀の修理もしてみました。実は、生簀のふたが閉まっているにもかかわらず、釣り場に着いて生簀の蓋を開けてみると、毎回水が少し入っているのです。蓋のところから漏れているのかなとも思ったのですが、コーキングの隙間から漏れている気もします。

ということで、生簀のスカッパの廻りのコーキングと、ネジ穴のコーキングをしてみることにしました。さて、これで水漏れは止まるでしょうか・・・・

ということで、この連休のボート作業は終わりです。次回出航できるのはいつになることやら・・・・

(1月19日出航しました。釣行記は明日掲示します。)

こんにちわ。

電子武装の最大の弱点は電力!

バッテリーの悩みはつきまといますねー

数が増えると充電も面倒になりますし、エンジンに発電オプションでもあればいいのにと思ってしまいます。

ステキチさん、コメントありがとうございました。本当に、電池がどんどん増えて困ります。ニューエラのサブバッテリー充電器SBC-001Bを導入することも考えてはいるのですが、これ単体で一万円近くするので、勿体ないかな~~とも思います。私は釣ってる間はエンジン止めてて、その時間が長いので、エンジンのオルタネーター出力にはたいして期待できませんしね。まあ、これからも工夫を続けてみる予定です。

こんにちは。

以前から時々、このサイトを拝見している者です。

私もトンボーイに乗り始めて4年目になります。今回、振動子をairmar b258に変えられたとのことですが、取り付けるときの注意点や取り付けた写真を載せてもらえないでしょうか。

また、500wから1kwにアップされて魚探の映りはどの程度改善されましたか。

教えていただければうれしく思います。

熊本の天草方面の海で遊んでます。

ましゃさん、こんにちわ。コメントありがとうございます。ましゃさんもtomboyユーザーなのですね。九州にはSRM社のボートが多いでしょうね。

今回の振動子の取り付けについては11月26日の記事に書いてありますが、ともかく振動子が重いのと、指向角が狭いので、海上に浮いているときの水平を計算して振動子の底面をセットアップする必要があり、頑丈な取り付け方法が必須だと思います。

私の場合はイレクターパイプをスターンゲートから延ばし、途中を船尾のU字金具に固定する2か所固定で、がっちりと取り付けることができました。振動子が歪みそうなので、高速移動中の測探は諦めて、少し浮かして付けてあるのもポイントです。

500wの振動子でも200m位までは問題なく底が取れるので、我々の狙う魚種では、深さという意味ではあまり価値はないのですが、指向角の小さいことはすごく価値があって、深場でも海底の微妙な変化をとらえてピンポイントで狙えるのがいいですね。底付近での分解能も良い気がします。まだまだ使いこなしていませんので、価値が分かるのはこれからですね。

11月26日の写真で分からないようでしたら、必要な部分の写真をアップしますので、教えてください。よろしくお願いします。

Gakuさん、早速のコメントありがとうございます。

振動子の取り付けは、11月に解説してありましたね。何回かページを見たのですが、見落としていました。

それにしてもGakuさんは詳しい知識をお持ちで、私にはとうてい無理です。英語が得意ではありません。

私も3年前からローランスのエリート7を使っていましたが、一昨年、ガーミンのECHOMAP 95svに切り換えました。理由は、GPSの感度が良くなかったからです。

ガーミンでは、インハルで500wの振動子をイケスに設置していますが良くありません。前のローランスでは振動子をトランサムに設置していて、送信電力が小さかったけれどいまのより映りが良いような気がします。

Gakuさんに質問ですけれど、ECHOMAP 95svに1kwの振動子を付けても500wの魚探では変わらないですよね。

教えてください。

ましゃさん、お返事ありがとうございました。

私もガーミンいいなあと思いつつ、リーフマスターでの海底地形図作りが楽しくて、Lowranceから離れられません(笑)

魚探出力と振動子のパワーとの関係は、私もよくわかりません。どちらもRMS表示なので、500w出力の魚探では、1kw振動子のバワーを半分しか使えないのはその通りだと思うのですが、魚探のゲインをmaxにしないと最大出力は出ませんし、そんなに出したらノイズでなにも見えなくなるので、1kw振動子は、500w出力魚探の能力を使いきる余裕を持った振動子だと考えています。魚探のレンジをオートにしていると、出力は自動的に絞られますから、500w使ってることさえ、まず無いと思います。

振動子がイケス設置の場合、ゲインをオートにせず、手動で調整すると良く見えるようになるかもしれませんよ。

あと、500wが1kwになっても、探知深度には余り変化はないです。私がB258を買ったのは、高い分解能を持つ200kHzの信号が5度程度の狭い範囲に発射されるという機能が欲しかったからです。1月23日の釣行記に書いたように、深場での情報がかなり取りやすくなります。

問題は指向角が狭いので、魚群を探すのには向かないということです。で、指向角の広い別の魚探を併用しています。B258だけだと、50kHzの指向角もかなり狭いので、浅場でアジやイサキの群れ探しなどには使えません。

やはり使い分けが重要ですね。

Gakuさん、分かりやすい説明、ありがとうございます。

要は指向角ですね。なんとなく理解できそうです。

ガーミン使って1年以上になりますが、まだ使いこなせていません。ボートを出しても半分は魚探の操作練習をしていたこともありました(笑)。

今後も時々GakuさんのHpに遊びに来ますので、宜しくお願いします。